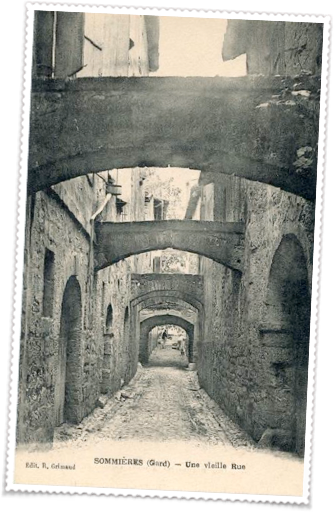

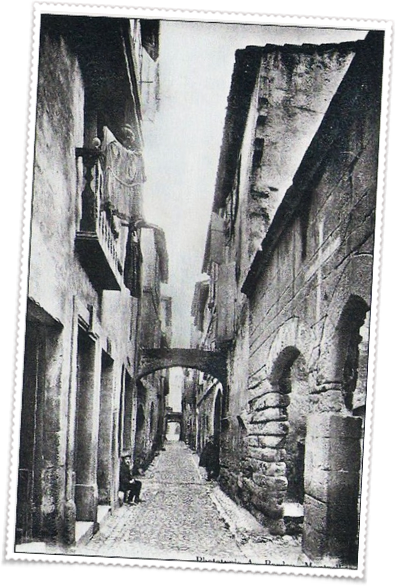

Rue et porte de la Taillade : Comme son nom l' indique , cette rue à été taillée en partie dans la falaise pour permettre à la voie romaine de Nîmes à Toulouse et Lodève de passer sur le pont . On remarque les façades caractéristiques et bien conservées de ses boutiques, avec de chaque côté de la porte, leur étal Romain, pour présenter les marchandises. Il ne reste qu'un pilier de la porte. C'était l'une des deux entrées de la ville.

Porte Bourget : Elle a été ouverte en 1608 dans une des tours des remparts de la ville. Fermée puis réouverte en 1720, ensuite agrandie en 1752 par les entrepreneurs Saussine.

Nota : Les entrepreneurs " Saussine " furent au cours du XVIIIe siècle, chargés de la plupart des grands travaux effectués dans la commune : construction de la Maison Commune (mairie), travaux de rénovation de l’église Saint Pons et de son clocher en 1747, sous l’impulsion de la communauté catholique, ouverture de la Porte Narbonne en 1752 (rue Général Bruyère) et restauration du couvent des Récollets en 1772 (actuel pensionnat Maintenon).

Sur le fronton de la porte on voit encore la trace des armes de la ville sculptées qui furent grattées pendant la Révolution. Avant son ouverture , seule au nord existait la porte des Frères Mineurs, au bas de la colline de la Cousterelle permettant un accès direct au château.

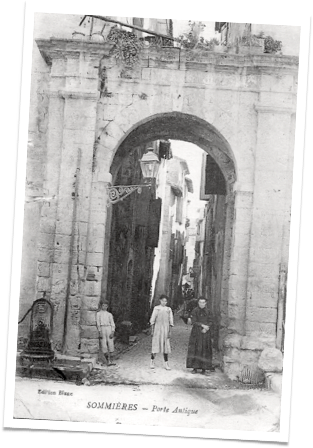

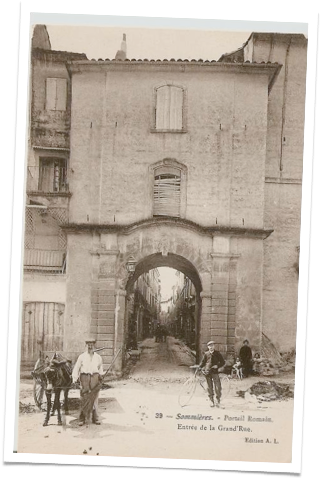

La Porte de Narbonne : Ouverte en 1752 dans les remparts, elle porte ce nom en souvenir du dernier gouverneur de la ville, de François Raimond vicomte de Narbonne-Pelet. En 1736 celui-ci est nommé gouverneur de Sommières (11 avril). En 1734 il avait épousé Mlle de Pérignan ce qui avait donné lieu à de grandes réjouissances, tonneaux de vin mis en perce sur la place pour le bon peuple, qui quelques années plus tard trouvera “salée” la facture d’ouverture de la porte dans les remparts.

C'est par cette porte que l’on pénètre dans les « rues basses » de Sommières.

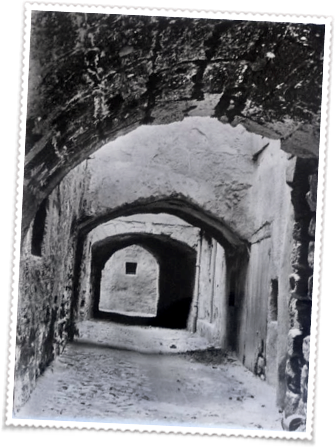

Place du marché : Elle est assez atypique, ceinturée par des arcades de style Roman qui surélèvent les maisons en cas de crue. Le sol actuel est trois mètres au dessus du niveau primitif. même si nous sommes là en plein lit du Vidourle, cela n'empêche pas la ville d'y organiser des marchés depuis plus de 800 ans !

Rue de la Monnaie : C’est une petite ruelle qui doit son nom sans doute à une transposition romaine de rue fortifiée « Via munida », par la suite en « via monèda » et pour finir « Rue de la monnaie »

Cette appellation a longtemps laissé croire que l’atelier monétaire de Sommières s’y trouvé, hélas tout porte à croire que non !!

La monnaie fut frappée à Sommières jusqu’en 1340, date à laquelle l'atelier monétaire fut déplacé à Montpellier.

Rue Caudas : La chaussée de la rue Caudas est assez rectiligne. Ce quartier tout entier a été construit selon un plan en damier, comme à Aigues-Mortes. Cette technique a été rapportée d'Orient par les croisés.

Sinon, "Caudas" vient de l'occitan "Caud", chaud. C'était la rue des maisons closes et des buvettes...

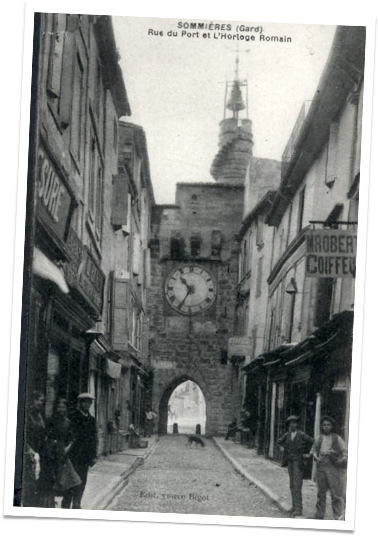

Rue du Pont : Elle a été construite sur les six premières arches du pont romain.

Dans cette rue était située l’ancienne maison consulaire. Sur le fronton de la porte un relief rappelle que Sommières fut une cour royale de justice.

Rue Mazèle : Nommée ainsi en souvenir des mazeliers (bouchers).

"mazelier" est un nom du midi, dérivé de mazel, issu du latin macellus, qui désignait la boucherie , ce terme s'est appliqué ensuite au boucher.

On remarque que les maisons des « rues basses » sont souvent soutenues par un « pontilh » servant de renfort aux habitations. A droite , deux arches donnant accès à une cour de la maison dite « Fontaine de Bernard » où se trouvait un des nombreux puits alimentant jadis ce quartier.

Rue du Grenier à sel : Ce nom rappelle « les greniers à sel », créés en 1342, par Philippe VI de Valois qui les a généralisé dans tout le royaume. C’était des entrepôts pour garder le sel de « Gabelle ».

Le sel faisait l'objet d'un monopole royal. Il était entreposé dans des greniers à sel, où la population l'achetait taxé et en toute petite quantité. La taxe nommée la « gabelle » représentait à l'époque environ 6 % des revenus royaux.

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique.

Rue des Bugadières : Ce nom vient de « Bugade » qui signifiait « Lessive » en vieux provencal, les « Bugadières » étaient les Lavandières qui faisaient leurs lessives dans le Vidourle !

Rue des Fours : Le nom explique l’origine, la cuisson du pain se faisait autrefois dans le four du seigneur qui prélevait un droit de « Fournage », les habitants devaient obligatoirement aller y faire cuire leur pain sous peine d' amende.